骨粗しょう症について

BeWell VOL.102「骨粗鬆症」より引用

高齢女性に多く見られる症状です

骨粗しょう症は、骨がもろくなってしまい(骨密度の低下)、そのことで骨折しやすくなる病気です。

同疾患の原因は2つ(原発性骨粗しょう症、続発性骨粗しょう症)あると言われています。

骨量(骨密度)が低下していく過程で何かしらの自覚症状が現れるということはほとんどありません。

しかし、骨密度が低下するに従って骨折しやすくなるというところがこの病気の怖いところです。

骨粗しょう症による骨折の代表的な疾患である脊椎圧迫骨折や大腿骨骨折を起こすと、寝たきりになったり認知症が進んだりして、これまでの生活が一変することもあります。

したがって、普段から転倒しないように心がけることはもちろんのこと、何よりも骨を強くしておくことが重要となってきます。

BeWell VOL.102「骨粗鬆症」より引用

BeWell VOL.102「骨粗鬆症」より引用

- 日本骨粗鬆症学会認定医

当クリニックの院長は、日本骨粗鬆症学会認定医の資格を保有しています。

詳しくはこちら⇒

骨粗しょう症に関する記事はこちら⇒

こんな場合はご相談ください

こんな場合はご相談ください

- 背中や腰が痛い

- 歩きにくく感じる

- 背中が曲がった気がする

- 転びやすくなった

- 身長が縮んだ

- 歩く時に違和感がある

骨粗しょう症の

よくあるご質問

圧倒的に女性が多く、閉経してから骨粗しょう症になるケースがほとんどです。

骨密度の値によっては採血を行い、重症度を詳しくみる場合もあります。

骨粗しょう症は加齢とともに進んできますので、骨にいい食べ物のアドバイスを行ったり、適切な食事が分かりやすく書かれているパンフレットを渡しています。

日常生活から改善していくことが重要と考えています。

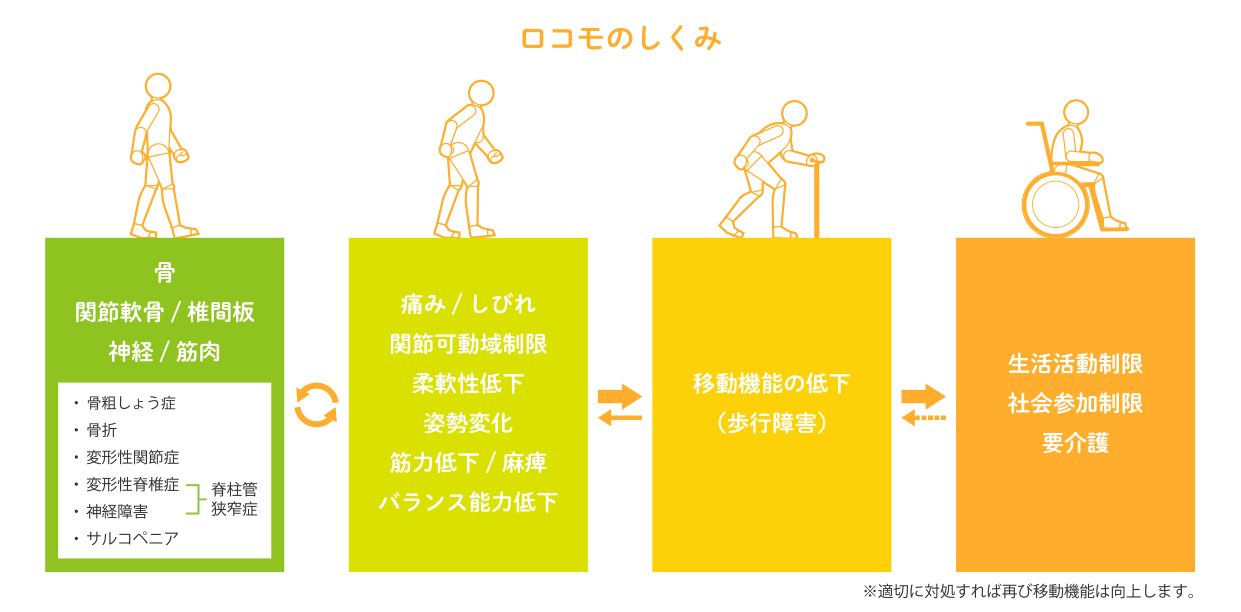

ロコモティブシンドロームになると正常な関節の動きが出来なくなったり、筋力や身体のバランスが低下し、最終的に運動機能が悪くなってしまいます。

また、万が一転んでしまった場合でも大丈夫なように適切な転倒方法を指導したりもしています。

「ジムに通っているから安心」と考えてらっしゃる方も多いですが、ジムの運動と当クリニックでのリハビリの運動は違います。

当クリニックでは、正しいフォームで筋肉をつける医学的根拠のあるリハビリを行っています。

骨粗しょう症の代表的な疾患

橈骨遠位端骨折

BeWell VOL.102「骨粗鬆症」より引用

転倒してしまった時などに1番良く起こる骨折で、コレス骨折やスミス骨折とも呼ばれます。転倒時に手をついて、2本ある前腕の骨のうち橈骨(とうこつ)が手首のところで折れた状態です。小中学生のお子さんや、中高年以降の年配の女性に起こりやすいと言われています。閉経後の女性は骨粗しょう症で骨がもろくなっていることが多く、折れやすいため注意が必要です。

腰椎圧迫骨折

BeWell VOL.102「骨粗鬆症」より引用

腰椎の椎体に外部から圧力がかかることで起こる骨折です。激しい腰の痛みや下肢の痛みやしびれ、麻痺などヘルニアに似た症状が現れることもあり、高齢の方や女性に多く見られます。また、椎体が変形してしまい、身長が縮んだり、背中が曲がってしまうこともあります。

大腿骨近位部骨折

BeWell VOL.102「骨粗鬆症」より引用

足の付け根が痛み、立ったり歩いたりすることが困難になります。

転倒や転落時に外力が集中し、大腿骨と呼ばれる太ももの骨が折れた状態です。大腿骨近位部骨折は、骨粗しょう症で骨がもろくなっている高齢者に多くみられる骨折です。転倒などをしていなくても骨折する場合もありますので注意が必要です。

上腕骨近位部骨折

転んで手を伸ばしてついたり、直接肩を打ったりすると起こる、上腕骨の肩に近い部分の骨折です。肩や腕に痛みが生じ、腕を上げたりひねったりすることができなくなります。また骨折後、肩や胸部、上腕部などに内出血が現れることもあります。特に女性で骨粗しょう症の方に多く発症します。

骨粗しょう症の

検査・治療について

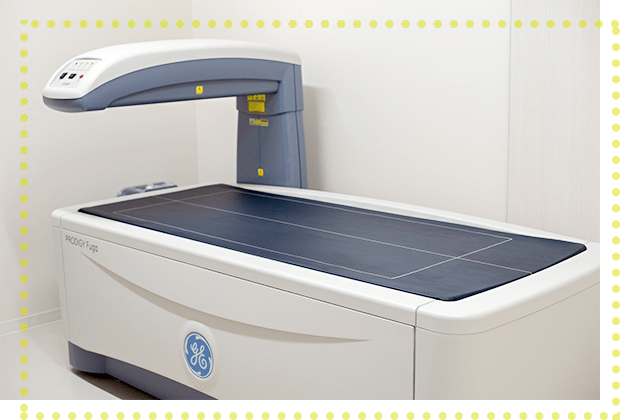

DEXA法

当クリニックでは骨粗しょう症の分野で国内最大規模を誇る日本骨粗鬆症学会が推奨する腰椎と大腿骨のDEXA法(二重エネルギーX線吸収測定法)で検査を行い、正確に骨粗しょう症の程度を評価します。

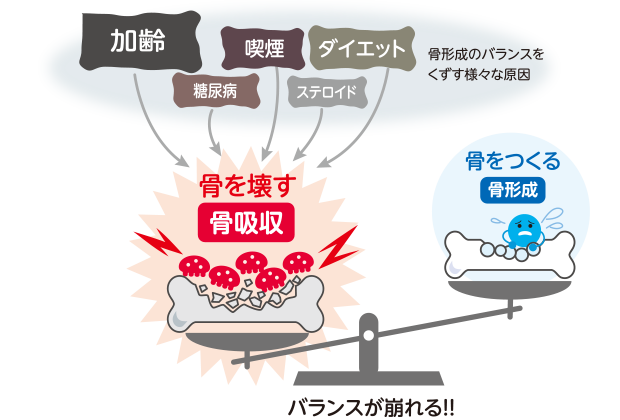

骨粗しょう症の薬が必要と判断した際には採血もおすすめしています。理由は同じ骨粗しょう症でも、骨を作る能力が低下しているのか、骨を壊す能力が活発になりすぎているのかなど病態は人それぞれだからです。

採血でその能力の程度を正確に確認したうえで、適切な薬剤をご提案し治療にあたっております。

骨密度測定の流れ

1. 受付で骨密度希望の旨をお伝えください

2. 看護師から問診をさせていただきます

(下記の に1つでも当てはまる方は検査をおすすめします)

に1つでも当てはまる方は検査をおすすめします)

- 女性50歳以上、または男性60歳以上

- 過去に骨折したことがある

- ステロイド薬の投与を受けたことがある、高血圧や糖尿病である

- ご家族に大腿骨近位部骨折を受傷された方がいる

- 身長が2cm以上低くなった方

- 閉経している

3. 骨密度を測定します(骨密度のみなら当日結果説明可能)

当クリニックでは骨粗しょう症の分野で国内最大規模を誇る日本骨粗鬆症学会が推奨する腰椎と大腿骨のDEXA法(二重エネルギーX線吸収測定法)で検査を行い、正確に骨粗鬆症の程度を評価します。

4. ご希望の方は骨粗しょう症の採血を行います(採血結果は約1週間かかります)

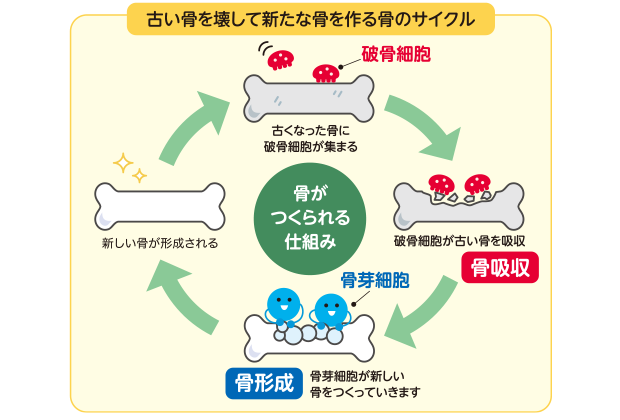

骨は常に新しい骨を作り、古い骨を壊すという新陳代謝を繰り返し、約4年ほどで全身の骨が新しい骨に置き換わります。

骨を作る機能と骨を壊す機能のバランスが崩れることで骨粗しょう症になります。

骨粗しょう症のタイプが、骨を作る機能が弱まっているタイプか、骨を壊す機能が強すぎるタイプか、またはそのどちらもあるタイプなのかを採血をして把握し、患者様に適した薬剤をご提案させていただきます。

5. 骨密度と採血の結果を説明します

骨粗しょう症の治療について

BeWell VOL.102「骨粗鬆症」より引用

骨粗しょう症の治療には、診断結果に応じて、投薬や食事療法、足腰の筋力維持を目的としたリハビリなどを選択し改善を図ります。

原発性骨粗しょう症(閉経や加齢などによって起こるもの)と診断された場合、直ちに薬物療法による治療が開始されます。続発性骨粗しょう症(病気や薬が原因となって起こるもの)の患者様については、疾患の治療、薬剤が原因であれば使用の中止や減量といったことが行われますので、適切な医療機関へご紹介させていただきます。

骨粗しょう症の薬物療法について

骨代謝を調整する薬、骨吸収を抑制させる薬、骨形成を促進させる薬など様々ありますが、骨密度・採血の結果で適切な薬剤をご提案いたします。

また、この疾患は骨の生活習慣病とも言われており、薬だけで治療するのではなく、適切な食事や適度な運動も重要となってきます。

骨粗しょう症の食事療法について

食事療法ではカルシウムやカルシウムの吸収を促進するビタミンD、ビタミンKなどの食品を積極的に摂取します。

また骨を丈夫にするには適度に骨に負荷をかけることも大事なので、ジョギングなどを継続的に行うようにします。さらに転倒防止のために筋力やバランスを鍛える運動も大切です。

ロコモティブシンドローム

運動器の障害は

介護が必要になる大きな要因です

運動器の障害によって、移動機能が低下している状態をロコモティブシンドローム(locomotive syndrome:通称ロコモ、運動器症候群)と言います。

ロコモは、早い方であれば40歳頃から始まると言われています。